中华中医药学会医古文研究分会第34次学术研讨会成功召开

2025年7月19日至21日,中华中医药学会医古文研究分会第34次学术研讨会在陕西省咸阳市成功举行。本次研讨会由中国中医药学会主办,陕西中医药大学人文管理学院承办。全国30余所单位共140余位学者莅临参会,中华中医药学会医古文研究分会主任委员、北京中医药大学国学院杨东方教授作大会主旨发言。

7月20日上午8时30分,研讨会开幕式隆重举行。开幕式由陕西中医药大学科技处处长杨锋教授主持。陕西中医药大学人文管理学院刘泽峰书记首先致欢迎辞,向与会领导及专家学者表示热烈欢迎,并简要介绍了学院发展历程及学科建设成果。随后,陕西中医药大学校长杨晓航发表致辞,深刻阐释了医古文研究在中医药传承发展中的核心价值,勉励与会学者把握研讨会契机,深化交流、共促学科进步。杨东方教授在大会主旨发言中总结医古文分会近年来工作成绩,强调分会始终以“学术”与“传承”为己任,并对未来发展方向提出战略性规划与建设性期望。开幕式尾声,全体与会代表合影留念。

在大会报告环节,四位在医古文及相关领域的专家为与会者带来了精彩的学术报告。第一场报告由广东一方制药张勋总经理主持。我校王育林教授以《谈医学名物词研究》为题,深入剖析了医学名物词在中医古籍中的重要性以及研究现状,通过丰富的案例展示了名物及名物词的内涵、中医名物词特征、研究方法与考订任务,为从事古籍整理和中医文献研究的学者提供了有益的借鉴和启示;上海中医药大学的张如青教授带来《中国古代早期祝由初探——基于北大秦简祝由方的研究》报告,通过对北大秦简中祝由方的详细解读,揭示了早期中医祝由术的理论基础、实践方法及其在古代医学体系中的独特地位,为中医文化多元性研究开辟了新的视野。第二场报告由浙江中医药大学徐光星教授主持。中国中医科学院的张瑞贤研究员的报告《聊聊毕业论文》,结合自身丰富的科研实践和评审经验,深入浅出地阐述了毕业论文选题、研究方法选择、论文撰写等方面的关键要点,为青年学子们提供了极具实用性的意见和建议;陕西中医药大学的李亚军教授以《中医药文化研究四论》为主题,对中医药文化体系现有建构的原则性思路与方法、内关联逻辑、生成逻辑等问题进行了深入论述,提出了一系列具有创新性和前瞻性的观点,为推动中医药文化在新时代的繁荣发展提供了重要的理论支撑和实践指导。

7月20日下午,三场学术报告有序展开,内容丰富多样,涵盖了医古文教学、古代医籍研究、医学语言文化、中医药历史等多个方面,充分展示了当前医古文研究领域百花齐放的繁荣景象。

第一场学术报告由宁夏医科大学惠宏教授主持。上海中医药大学的王兴伊教授带来的《AI赋能医古文教学与创新》报告,探讨了人工智能技术在医古文教学中的应用前景,如智能辅助翻译、文本校勘、知识图谱构建等,为传统医古文教学注入了现代科技活力;安徽中医药大学卜菲菲副教授的《基于CiteSpace的医古文课程教学研究现状与热点可视化分析》研究,则通过科学数据分析方法,呈现了医古文教学研究的发展脉络和热点趋势,为后续研究提供了有力的参考依据;云南师范大学周燕老师的报告聚焦于《秦医缓和》中的传统礼乐原则,阐述了古代医学与礼乐文化之间的内在联系;江西中医药大学段鸣鸣教授的《叙事医学视域下我国古代名医叙事能力探析》则从叙事医学这一角度出发,分析了古代名医的叙事特点及其对现代医学人文关怀的启示,拓宽了医学人文研究的视野。

第二场学术报告由南京中医药大学王明强教授主持。广西中医药大学周祖亮教授对“X家”类医学词语进行了深入探析,厘清了相关词语的历史演变和语义内涵,为综合性辞书编纂提供了语例补正;陕西中医药大学周艳红副教授的报告介绍了陕中医组织编纂《孙思邈大辞典》的文化背景、辞典体例结构和收词原则,彰显了孙思邈学术思想在中医药发展史上的地位;上海中医药大学于业礼副研究员的《跋〈诸病源候论劄记〉》,对《诸病源候论劄记》的版本流传、学术价值进行了深入挖掘,彰显了江户医学考证学派对中医古籍整理的贡献;厦门医学院陈一凡老师的《〈苏沈良方〉流传日本考论》还原了《苏沈良方》在日本的传播历程、接受方式和回流途径,为医学书籍史研究提供了生动案例;广东省中医院包伯航老师的《俄藏敦煌医药文献ДХ.16882新释》对写本残片进行了辑补与释读,并探讨了其与传世文献的文本关系。

第三场学术报告由福建中医药大学罗宝珍教授主持。宁夏医科大学罗彦慧教授的《丝路妆药——胭脂入药史与中华医药多元一体结构》报告探讨了“胭脂”在中华各民族交往交流交融过程中的媒介作用,以及多元交汇的中华医药发展史,为学界研究丝绸之路上传播的医药探寻新的视角;湖北中医药大学孙婉老师的《李时珍养生思想的语料库视角分析》从《本草纲目》着手,对李时珍的养生思想进行了量化分析和系统总结,为传统养生文化研究提供了语言学视角的探索;广州中医药大学苏星菲老师的《古代医籍中荆芥单方命名小考》对荆芥单方命名情况进行了细致考证,并列举了多种异写方名及其出现原因;宁夏医科大学鄢梁裕老师的《“跨越”与“质优”:唐以来人参的区域传播与道地观念变迁》,探讨了人参在不同历史时期和地域的传播过程以及道地观念的演变,为中药材道地性研究提供了历史依据和理论支持。

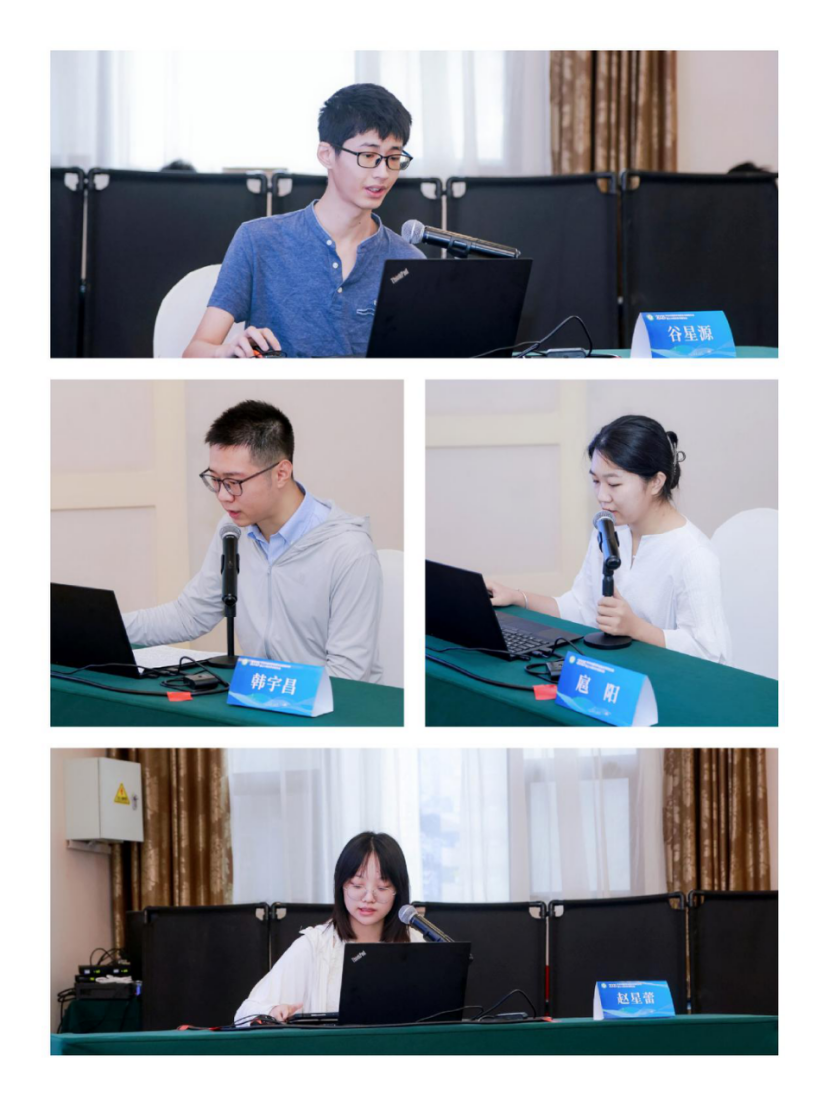

7月21日上午的青年论坛是本次研讨会的又一亮点。众多青年学者和研究生积极发言展现成果,围绕古籍传播、区域医学史、出土医方、经典考释、民族医药文献等丰富议题展开了深入交流,青年论坛由国学院博士生韩宇昌主持。陕西中医药大学周艳红副教授代表会务组介绍了青年论坛的论文评审情况。经过前期严格遴选和专家评审,本次论坛共选出12篇高质量论文进行汇报交流。 我校国学院入选的论文有:博士生韩宇昌《神应经的朝鲜版及其东亚环流》、 硕士生赵星蕾《〈新编中国中医古籍总目〉“诊法类”医籍初考》、硕士生扈阳《〈黄帝内经〉“喘脉”考》、硕士生谷星源《〈黄帝内经〉“贲”之释义及用例考》。本次青年论坛由上海中医药大学于业礼、北京中医药大学黄天骄、南京中医药大学张承坤、成都中医药大学赖雪瑜、海南医科大学孙一丹、厦门医学院陈一凡等六位老师担任评议人。各位评议人对上述研究给予了充分肯定,并就选题、研究方法、问题意识、学术延展性等方面提出了宝贵的建设性意见,有效助力青年学子进一步完善研究思路、提升学术水平。

本次中华中医药学会医古文研究分会第34次学术研讨会历时三天,日程安排紧凑有序,内容丰富多彩。会议的成功举办,为医古文研究领域的专家学者和青年学子提供了一个全方位、多层次的学术交流平台,促进了学术思想的碰撞与融合,推动了医古文研究的深入发展。展望未来,中华中医药学会医古文研究分会将继续秉持初心,凝聚各方力量,不断推动医古文研究事业的发展和创新,为中医药文化的传承与弘扬、中医药事业的繁荣做出更大的贡献。

国学院/撰稿:黄天骄/审稿:裘梧 刘怡桐